- ホーム

- セラピストニュース&コラム

- 谷口校長コラム

- 島香さんのセラピストライフ~育成セラピスト

島香さんのセラピストライフ~育成セラピスト

2022/07/19

奈良県生駒郡にて、2006年より自宅サロンを営み、2013年からスクールも運営している、「バリニーズサロン&スクールbalilab(バリラボ)」の島かおりさんのセラピストライフを紹介します。

【自宅サロンセラピスト編】はこちら

島さんは、9年ほど前からバリニーズセラピストの養成を行っています。

スクールの名称である「balilab(バリラボ)」とは、balinese(バリニーズ)とlaboratory(ラボラトリー)を掛け合わせた言葉。

バリを深く愛し、バリニーズを研究していきたいという想いを込めたそうです。

このスクールのメインのカリキュラムは、「オリエンタル ジャムゥ セラピスト®養成講座」。

ジャムゥとはインドネシアの薬草療法であり、飲用の他に、湿布、マッサージクリーム、ハーブボール、ハーブテントなど、様々な形で使われているそうです。

島さんは、バリニーズやヘッドスパに、様々なジャムゥの使い方を取り入れ、さらに日本人向けにアレンジしたスタイルを「オリエンタル ジャムゥ セラピー®」としてメソッド化。

現在は、これを中心に指導しているということです。

「ジャムゥという名前は、“相手の健康を祈る”という意味の“ジャンピ・ウソド”という言葉に由来するとされています。インドネシアでは、神様への祈りとマッサージ、そしてジャムゥがあれば、人は健康になれると信じられています。その精神を学び、日本人向けにそれを実践できるセラピストを増やしたいと考えています」(島さん談)

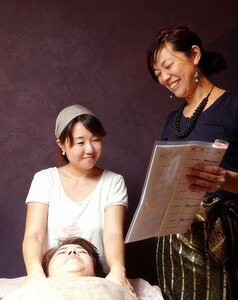

授業は基本的にはマンツーマンで行われますが、少人数で互いに施術をして感覚をシェアする場合もあるとのことでした。

島さんのスクールに通う生徒さんには、すでにセラピストとして活動している方はもちろん、セラピストになりたい人もいるとのことですが、ほとんどが卒業後に開業したり、サロンワークに取り入れるなど、セラピストとして活動しているそうです。

そのため、島さんのスクールでは、開業に関するアドバイスや、卒業後のフォローも行っています。

また、開業後にジャムゥに使う素材を安定して仕入れるサポートもしているようです。

ただ、開業の目的については、以前は「手に職を付けて仕事にする」という意識が強かったのに比べて、最近は「疲れている人が安らげる場所を作りたい」という意識が強くなっていると、島さんは感じているそうです。

こうした意識の移り変わりは、島さんを含めて、長くセラピーに関わっている方が共通して感じている、時代の流れのように思えます。

島さんが教え始めたきっかけを聞くと、最初はお客様からのご要望だったそうです。

家事と子育てをしながら、楽しそうにセラピーをする島さんの姿を見て、お客様も「自分もやってみたい」と思ってもらえたようです。

ただ、最初は開業目的というよりも「お料理教室くらいの習い事程度だった」そうで、「当時の私は自信がなくて、1時間2,000円くらいでした」と、島さんは言います。

しかし、その後、自らのセラピストライフの在り方を模索するうちに、島さんの中で「スクールを事業として、しっかりとサロンと両立させる」というイメージが固まっていきました。

そして、その頃すでにサロンで実践していたオリジナルの施術スタイルを、「オリエンタル ジャムゥ セラピー」としてメソッド化し、カリキュラムとして整えていったのです。

「ジャムゥを積極的に使うバリニーズのスタイルは、スクールのために作ったのではなくて、私が1人で勝手にやってたものなんです。それをSNSに載せていたら、興味を持ってくれた方が意外にいたんですね。それで、これをもっと極めようと思って勉強を続けていったものが、スクールのコンテンツになっていきました」(島さん談)

それぞれの個性を大切にしながらセラピスト自身が健康で幸せであること

これまで10年近くセラピーを教えてきた島さん。

その中での経験について聞いていると、島さんの育成セラピストとしてのスタンスも、徐々に変わっていったようです。

スクールに力を入れ始めた頃は、自分の技術と知識をそのまま引き継ぐことに強いこだわりがあったようですが、様々な背景を持つ生徒さんたちと接する内に、教え方が柔軟になっていったのです。

「私は便宜上、先生なんだけど、生徒さんよりもちょっとだけ先にセラピストになったというだけなのかな、と思うんです。だから、私が先に得たものを伝えるから、生徒さんには新しいアイディアを私に教えて、というスタンスです。生徒というよりも仲間なのかな。みんなに助けてもらってスクールを続けてこられた感じですね」(島さん談)

自分が作ったカリキュラムを一方的に伝えるのではなく、生徒さんからのアイディアを受け入れ、リクエストに応えるという形で授業を進める。

そうしたスタイルをとることで、教える側としては「指導者は完璧でなくてはいけない」という束縛から解放されますし、さらに授業内容はより豊かになるはずです。

そして、そうした授業のスタイルをとることが、生徒1人ひとりの個性や才能を開花させ、一人前のセラピストとして送り出すことにも繋がっていくのかもしれません。

こうして島さんは、ジャムゥやバリニーズを軸に、セラピストの仲間を増やしてきました。

すると、バリの伝統文化を広めるという面で、セラピスト以外にも人との繋がりが生まれてきたそうです。

日本にいるインドネシア人やジャムゥの専門家、出版社などセラピスト以外の方との人脈が広がっていき、今ではジャムゥの仲間たちとインドネシア本島のジャムゥを日本に輸入し、販売することが出来るところまでになりました。

これは長年彼女が望んでいたことであり、「夢が叶った事だった」と嬉しそうに話してくれました。

そしてスクール運営について、今後の方向性について聞くと、「インストラクターを育てていければ」と島さんは語ってくれます。

最近は、卒業生から「オリエンタル ジャムゥ セラピーを教えたい」という希望を耳にすることが増えてきたそうです。

もちろん、島さんは自分のコピーを作ることを望んでおらず、自分のエッセンスを取り入れながらも、それぞれが個性を活かした自立したセラピスト、あるいはインストラクターになって欲しいと考えているとのことでした。

「同じセラピストとして活動していても、それぞれで個性も違えば、やりたい方向性も、どんな風にしたいのかも、全部違います。その人だけのセラピー論とか、その人だけのセラピストのあり方があっていいんじゃないかなと思うんです。だから、私は“セラピストとはこうである”とは教えないようにしてます。私は私のやり方をお伝えしますけれども、その人が思うようにするのが大正解だと思うので」(島さん談)

ただし、生徒それぞれの個性を大切にしながらも、「セラピスト自身が健康で幸せであること」という大前提はしっかりと伝えていきたいと島さんは言います。

「セラピスト自身が健康で幸せで元気じゃないと、お客様を元気にできないと考えています。自分をすり減らしたり、自分を犠牲にしてセラピーをするというのは、お客様に失礼なんじゃないかと。それって、自分は喉がカラカラなのに、それを我慢して人に水を飲ませるようなもので、飲ませてもらった方も心苦しいですよね。それよりも、私の喉は潤っているので、あなたもおいしい水をどうぞっていう方がお互いにとっていいはず。まずは自分が満たされて、家族とも仲良くして、プライベートも充実させて、休息も取る。万全な状態でお客様に向き合うのが、相手への礼儀にもかなうと思うんです。私はそれを目標としているし、生徒さんにも伝えしていきたいですね」(島さん談)

バリニーズやジャムゥがインドネシアの伝統文化であるように、セラピーは様々な文化で生まれ、受け継がれてきました。

そういう意味では、セラピストは文化の担い手であり、スクールはその継承の場であるという一面を持ちます。

そこで受け継がれるのは技術だけでなく、精神性についても、師から生徒へと伝わっていくのではないでしょうか。

島さんが現地でバリニーズを受けて、「私もこういう仕事がしたい」と魅力を感じたのは、技術的な素晴らしさだけではなく、楽しそうに施術をするセラピストたちの雰囲気にも感動したからだったはずです。

楽しそうにセラピーをする姿にこそ、バリニーズで受け継がれる精神性を表しているのではないでしょうか。

そして、島さんもそれを受け継ぎ、そして次世代のセラピストに受け渡そうとしているように思えます。

「先生のような先生になりたい。」

島さんは生徒さんからそんな風に言われることがあるそうです。

その生徒たちの目には、きっと島さんがとても楽しそうにセラピーを教える姿が映っているのでしょう。

そんな授業風景を思い浮かべたときに、私はふと思いました。

ああ、きっと良い伝承の場を作っているんだな、と。

校長からのメッセージ

現在、島さんがスクールの情報発信に使っているのは、SNSとホームページだそうです。

SNSでは、フェイスブックは日常の出来事を載せ、インスタグラムでスクールに関する情報を発信するというように使い分けていると言います。

また、サロンとスクールは敢えて別に用意しており、複数のチャンネルからアクセスしてもらえるように工夫しているということでした。

さて、本編で紹介したように、生徒さんたちからとても慕われている島さんですが、実は“生徒との距離感”について試行錯誤した経験があったことを教えてくれました。

「こうなってほしい」という思い入れが強すぎて、互いに依存関係ができてしまったことで、関係性が重苦しくなってしまったことがあったというのです。

この反省から、島さんは卒業後は干渉しない、というスタンスに変えたそうです。

すると、今度は開業後に上手く行かない卒業生が出てきてしまったのです。

干渉しすぎると生徒たちの個性を伸ばせずに、依存させてしまう。かといって、完全に手を離してしまっても上手く続かない。では、先生と生徒はどんな距離感で居ればいいのか?

そんな悩みを抱えている時に、新型コロナの流行が始まり、サロンもスクールも1ヶ月半ほど止めざるを得なくなりました。

島さんは、その期間を、今後のサロンとスクールの在り方について、深く考える時間に当てたそうです。

「スクールの生徒さんが卒業しても、いい距離感で関わることができるようにして、開業後に軌道に乗るまではフォローできる体勢を整えるのが目指すべきところではないか」

そう考えた島さんは、サロンの事業計画の作成を含めた起業マインドを育てる開業講座を企画するとともに、開業後の卒業生が質問をしたり、技術のブラッシュアップができる講座などを準備したそうです。

つまり、スクールで生徒の自立心を高める一方で、卒業後も安心して頼ってもらえる状況を作ろうとしたのです。

この距離感について、島さんは「子どもが自然に親離れするまでは寄り添って、子が親離れしたら親は子どもに執着しないというのが、いい親子関係だと思います。生徒さんとの距離感もこれと似ているのかもしれません」と説明してくれました。

ちなみに、私が見聞きしてきた範囲でも、スクールを選ぶ際に「卒業後にどんな関係性を持てるのか」を気にする生徒さんが増えている傾向にあるようです。

例えば、複数のスクールを比較検討する場合、学習前の生徒さんたちにとっては、各校のカリキュラムの違いはよく分からないものです。

しかし、卒業後のフォロー体勢を比べると、意外に学校と生徒との距離感がそこから察することができて、判断材料の1つになるようなのです。

最近の生徒さんたちは、世の中に情報が溢れていることもあって、とても現実思考なのかもしれません。

スクールを卒業した後、開業して経営を安定させられるかを見据えて、しっかりとフォローしてくれそうなスクールを選ぼうとしているのでしょう。

「ここを卒業しても帰る場所があるいう安心感というのかな。自由に歩けている時は全然いいんですけど、困ったり、分からなくなった時に、相談できる人やバックアップしてくれる人がいるっていうのは、すごく大きいと思うんです。生徒さんにとって、そういう先生でありたいと思います」(島さん談)

卒業生が自分に足りないところを自主的に考えて、いつでも「教えて欲しい」と言える。

それに対して、先生は快く答えて、深追いしすぎない。

それは依存ではなく、自立した関係性だと言えます。

実際に、卒業生たちの要望に耳を傾けることで、島さんのスクールのコンテンツも増えているといいます。

それは生徒さんたちにとっては、困ったときの選択肢が増えたということでもあります。

今後も、島さんのスクールを中心にした、生徒と卒業生からなる緩やかなネットワークは、笑顔と共に広がっていくのでしょう。

バリラボ・バリニーズ・スクール