- ホーム

- セラピストニュース&コラム

- 谷口校長コラム

- 菅田裕子さんのセラピストライフ~鍼灸セラピスト

菅田裕子さんのセラピストライフ~鍼灸セラピスト

2023/01/19

東京都目黒区にある「不妊鍼灸治療院セラキュア」を運営する、セラピスト歴22年の菅田裕子さんのセラピストライフを紹介します。

菅田さんの「不妊鍼灸治療院セラキュア」の特徴は、店名に掲げているように不妊治療を前面に出していることと、スタッフ全員が女性鍼灸師であること。

現在は菅田さんを含め10人体制で運営されています。

新規の患者さんの多くが不妊治療を目的に訪れますが、その目的が適った後も通い続ける方もいる他、リピーターさんが家族や友人を連れてくるため、患者さんは老若男女問わず、またご要望も多岐に渡るそうです。

「鍼灸師の醍醐味は、生まれてから死ぬまで、ありとあらゆる人に対応できること」と菅田さんは言います。

「定期的に通ってくれる患者さんの目的は、いわゆる『未病治』ですね。どこか特に痛いことがなくても、ここに通うことによって大きく体調を崩さずに生活できると実感していただけている方たちです。患者さんたちも、ちょっとした変化にも敏感になっていて、少し喉が痛い、耳が詰まった感じがする、というだけでも相談してくださるんですよ」(菅田さん談)

未病治について聞くと、菅田さんは「健康と病気の最初の別れ道」に喩えて説明してくれました。

健康と病気は、不調が認識される以前に別れ道が始まっていて、それが例えば、脈や皮膚の温度、目の色、舌の苔の着き具合などに表れるのだそう。

それを診て、大事になる前に治療しようというのが未病治の考え方です。

体の備えている自然治癒力が崩れ始めた、ほんの些細な兆候に気づくことが大切なのであり、対処が早い程、健康な状態に導くのが容易になるのです。

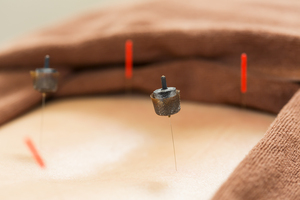

そのために体に刺激を加える方法が東洋医学にはいくつもあり、鍼やお灸、指圧もその内の1つというわけです。

では、数ある刺激の中で何が最も適しているのかと言えば、それは1人ひとりで違うため、その人の体が最も良く反応する手法や強さを確かめることが、治療家には求められるようです。

「東洋医学は人間の体への100%の信頼が根底にあるんだと思います。だから、私は患者さんの体が生まれながらに備えている、素晴らしい力への信頼感を常に持って、施術に臨んでいます。治療家である私が治すんじゃなくて、患者さんが自分の体を治すというスタンスを忘れないこと。それを大切にしています」(菅田さん談)

菅田さんに治療家になるきっかけを伺うと、彼女は「物凄いハマり性で凝り性なんですよ」と笑顔でこれまでの経緯を語ってくれました。

それは今の彼女からは想像できないようなストーリーでした。

体って本当に小宇宙なんですよね。

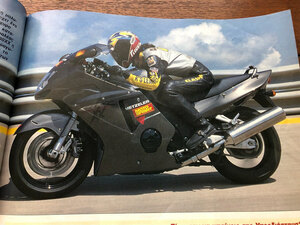

セラピーの世界に入る前、菅田さんはオートバイ中心の生活をしていました。

バイク雑誌の編集部に勤め、テストライダーをしたり、レースにも参戦していたそうです。

最近こそコロナ禍によって「人に会わない移動手段であり、自由で爽快な乗り物」としてブームが再来していると言われるバイクですが、80年代後半〜90年代は社会現象ともいえる大ブームを起こしていました。

バイク雑誌も豊富にあり、女性も含めてライダーが今よりずっとたくさんいた頃です。

菅田さんは大学時代にバイクと出合い、日本全国をツーリングして回ったそうです。

彼女いわく「自分の身体の一部のような感覚で、オートバイが扱えるようになった」というほどにドハマりして、ライディングスクールで女性向けのインストラクターをするほどだったとのこと。

そして、大学卒業後はバイク雑誌に就職しました。

菅田さんが鍼灸に興味を持ったのも、やはり最初はバイク絡み。

レースに出て1秒でも早く、誰よりも速く走りたいと、バイクのセッティングにこだわっていくうちに、自分のコンディションのマネージメントも重要だと考えるようになったからなのだそう。

お婆さまが鍼灸を健康法として行っていたのを思い出したといいます。

ただ、当時はまだ本格的に学ぶまでには至りませんでした。

菅田さんが治療家への道を踏み出したきっかけは、あるバイクのテスト走行に参加した時の経験でした。

「イタリアでバイクの最高速テストに参加したんですね。全長12kmの円形のサーキットだったので、走ってる人にとってはほぼ直線になるわけです。そこをフルスロットルで走るんです。だんだん速度が上がるにつれて、視野がどんどん狭くなってきて、ほとんど目の前しか見えなくなっていくんですよ。時速300kmにも到達するのですが、神経もすごく研ぎ澄まされていって、タイヤから伝わってくるアスファルトのちょっとした凸凹が全部感じられるぐらいになるんです。鳥だったり、小石だったり、ほんの少しトラブルがあるだけで死にかねないという状況で、私、初めてバイクに乗っていて『怖い』って思ったんですよ。1回しかない人生だから、命を大事にしなきゃって」(菅田さん談)

こうして菅田さんは、以前から興味を持っていた鍼灸の学校に通い始めます。

しばらくはオートバイの仕事を続けながら鍼灸学校の夜間部に通ったそうですが、そのうちに菅田さんは東洋医学の世界にハマっていき、さらに解剖生理学などの分野にも学びの幅を広げていきました。

そして、鍼灸学校卒業後に鍼灸院と接骨院を経営している先生の元で3年間ほど修行し、その後、独立。

「白金台すげた鍼灸院」をオープンします。

その鍼灸院はベッド2台の小さな鍼灸院で、独立以前に看ていた患者さんを引き続き担当させてもらえたこともあり、3ヶ月も経たないうちに菅田さん1人で引き受けられる人数は限界に達したそうです。

そこで、菅田さんはスタッフを1人、2人と増やしていきました。

それでも患者さんをお待たせする状態になり、オープンから3年後に移転することに。

こうして、2007年に、ベッドが5台置ける現在の場所で「不妊鍼灸治療院セラキュア」をオープンさせ、スタッフも徐々に増やして行き、現在に至ります。

ちなみに、治療院名は、「Therapy(セラピー)」「Acupuncture(アキュパンクチャー)」「Cure(キュア)」を合わせた言葉なのだそうです。

「望んでもなかなか妊娠できない女性には、自己肯定感が低下してしまっている方もいます。『子供ができないなんて、女性として妻として失格なのではないか』って。不妊に限らず、誰しもが何かしらの問題を抱えて生きていて、『自分の体はポンコツなんだ』って自信が持てず落ち込んでしまう人がいます。そういう苦しみは共有することが難しいので、孤独を感じやすいんです。でも本当は、皆、すごいものを与えられて産まれてきているんです。治療を通して体に良い変化があると、自分の体に対する自信とか敬意を持てるようになるはず。すると、体もその信頼に応えてくれるんじゃないかと思います。鍼灸の面白さって、そういうところなのかな」(菅田さん談)

「大きな病気を患ったり、大切な人の死に接したことで、初めて命の大切さに気づく」という話をよく耳にします。

当たり前のように日々生活できる現代人にとっては、それだけ命や体のありがたさを実感する機会が少ないということなのかもしれません。

しかし、いざ命の危機や儚さを実感する時、普段の感覚との落差に大きな衝撃を受けるということなのでしょう。

今回のインタビューに答えていただいた菅田さんは、バイクで時速300kmで走るという、本当の意味で「死と背中合わせの体験」をして、その中で命の大切さを感じたというエピソードを語ってくれました。

その感覚を持って東洋医学や解剖生理学を学んだということですから、もしかすると、生命の神秘や体の不思議さを、普通の生活していては感じられないほどに、彼女は深く実感したのかもしれません。

そんな彼女が目を輝かせて「体って本当に小宇宙なんですよね」と語るのですから、聞く人に与える説得力が違うようにインタビューをしていて感じました。

治療家を含めたセラピストがそうした感覚を持って接し、施術をしてくれることは、とくに自分の体への信頼感が低下している患者さんにとって、これほど頼りがいのあることはないでしょう。

そして、セラピストへの信頼感が、施術を通して徐々にクライアント自身の体への信頼感になっていく。

そのプロセスに寄り添うことこそ、実はセラピストの仕事の本質にあるのかもしれない。そんなことを考えたインタビューでした。

校長からのメッセージ

「不妊鍼灸治療院セラキュア」は目黒駅からすぐの場所にあります。

この立地条件に加えて菅田さん自身が語学にも堪能なこともあり、東京在住の外国人の患者さんも少なくないとのこと。

文化の違いから、東洋医学について興味を持ってくれるそうです。

そうした海外の患者さんへの対応に限らず、菅田さんは東洋医学のスポークスマンとしての力もあるのかもとしれないと、今回、お話を伺っていて思いました。

まず、鍼灸師としては、患者さんを治療しながら、東洋医学的な生命観をお伝えすることで、患者さん自身の自己肯定感を高めることにもなるのだろうという話は本編でしました。

もう1つ、菅田さんがスポークスマンとして担っているのは、後進の鍼灸師・セラピストへ人の体の面白さ、生命の素晴らしさを伝える役割りだと思います。

それはつまり、育成セラピストとしての働きです。

まず、とかく男性のイメージが残る鍼灸師でありながら、あえて女性鍼灸師のみをスタッフとして起用し、「不妊鍼灸治療院」と銘打ったところに経営者的なセンスが感じられるところです。

さらに、若い鍼灸師を育てる仕組みを、経営のなかに取り入れている様子も垣間見ることができました。

聞けば、菅田さんの治療院では、患者さんからのご指名がない場合、若い鍼灸師が主に不妊治療の患者さんを担当するそうです。

鍼灸学校で基本を身に付けていても、若手がいきなり多岐に渡る患者さんのご要望に応えるのは難しいはずです。

だから、最初は敢えて患者さんの属性(性別、年代、主なニーズ)を絞ることで、一定の範囲の技術の習熟度を高めようとしているのではないでしょうか。

しかも、不妊治療となれば、若い鍼灸師と患者さんは同年代の女性同士ということになるので、お互いに共感し合える部分も多くなるはずです。

この不妊治療という、患者さんにとって辛く苦しい時期に、鍼灸師がしっかり寄り添うことができれば、目的が適った後も、患者さんと担当した鍼灸師との関係性が続きやすくなるだろうと思います。

すると、患者さんと鍼灸師がともに年を経る中で様々な事例に接することになり、自然に鍼灸師としての守備範囲は少しずつ広がっていくはずなのです。

臨床を重ねていくうちに、オールジャンルに対応できるようになると、きっと独り立ちも見えて来るのでしょう。

ちなみに、菅田さんご自身が担当する患者さんは、不妊治療の方が5%ほどで、あとは運動機能の不全や自律神経系の不調を含め、ありとあらゆる年代とご要望に対応しているそうです。

「私が始めた頃は同年代の鍼灸師は結構いたんですけど、最近は一緒に働いてくれるスタッフたちも含めて若い鍼灸師さんからすると、私は彼女たちのお母さんよりも年上だったりするんですよね。今の治療院もそうですけど、単に患者さんを診て給料を得る場所というだけではなくて、人と接する楽しさを共有できて、人間の身体の素晴らしさと面白さを感じられる場を提供していきたいと考えています。それが延いては、鍼灸師にとっても患者さんにとっても、女性ならではの負荷をお互い理解し合えて、それを一緒に協力し合って乗り越えられる。そんな環境を作ることになるのかなと思います」(菅田さん談)

今回のインタビューの中で、菅田さんは、鍼灸師や東洋医学かどうかに限らず、同じ価値観を共有できる治療家・セラピストと話をすることも楽しいことだと話してくれました。

また、一般の方に人の体の面白さ、素晴らしさを伝える機会を作りたい、とも仰っていました。

そんな話を伺っているうちに、鍼灸師の育成だけでなく、講座や出版活動にチャレンジする菅田さんの姿を見てみたいと、私は勝手ながら想像していました。

セラキュア