- ホーム

- セラピストニュース&コラム

- 谷口校長コラム

- 野見山文宏さんのセラピストライフ~育成セラピスト

野見山文宏さんのセラピストライフ~育成セラピスト

2022/06/03

静岡県伊豆市にて、17年にわたってセラピストを育成している、「Unplug-lab Japan」野見山文宏さんのセラピストライフを紹介します。

伊豆半島の先端、別荘地が立ち並ぶエリアに野見山さんの自宅兼スクールはあります。

山と海の合間にあるような自然豊かな地で、時にサーフィンをして波と1つになり、時に畑を耕して生命の営みを肌で感じる。

そんなライフスタイルを実践しながら、野見山さんは解剖学や東洋医学に関するワークショップを開催しています。

ワークショップの参加者の多くは、セラピストやヨガインストラクターなど、体に関わることを仕事や日常にしている人たちです。

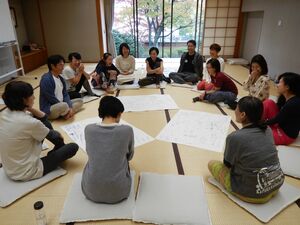

数人のグループで、実際に自分や他人の体に触れて、感じたことを自分の言葉にしてシェアするという体験を通して、受講生自らが気づきを得ていくというスタイルで行われています。

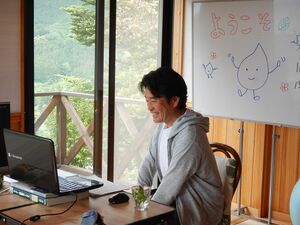

コロナ禍を経て現在はオンラインなどでも行われるようになっていますが、実際に触れ合うことが出来ない反面、“1人でじっくりと味わえる”という、いわゆる“内観”のしやすさなど、オンラインならではの可能性に気づくこともできたと、野見山さんは語ってくれました。

セラピストやヨガを実践する人が解剖学を学ぶ意義について聞くと、野見山さんは「解剖学は、体の旅をするための地図なんですよね」と穏やかな笑顔でこう表現してくれました。

「地図がなくても旅はできますが、あった方が安心できます。今、自分がどこを歩いているのか、この道で良いのかが分かれば迷わずにすみます。セラピーやヨガを“体の旅”と喩えたときに、解剖学という地図があったほうが安心できると思います。セラピストなら今、体のどこにアプローチしているのかが分かります。ヨガなら、自分がどこを動かしているか、どうすれば体を痛めずにすむかが分かるはずです。方法論が見えて来るんですよ」(野見山さん談)

解剖学というと、筋肉名を覚えたり、難しい学術用語ばかりが並んでいるイメージがあり、苦手意識を持つセラピストやヨガインストラクターは多いはずです。

野見山さんは、実際に触れて感じるという体験とともに、分かりやすい表現や親しみやすいイラストを使うなど、受講生の理解を助ける工夫をこれまで積み重ねてきました。

「ワークショップの中で受講生の表情が明るくなっていくのを見ることが嬉しい」と私に話してくれました。

そんな彼がどのような経緯で現在のスタイルでの活動に至ったのか、インタビューの中でうかがうことができました。

挫折感というよりほっとしたような

野見山さんがセラピストライフを歩み始めたのは、20年ほど前のこと。それ以前は、今のライフスタイルからは想像できないような日々を過ごしていたそうです。

神戸出身の野見山さんが大学卒業後に選んだ進路は銀行員。当時はバブル期の終盤で、「24時間戦えますか?」が流行語になった頃。

野見山さんも営業マンとして夜遅くまで仕事をして、自宅にも仕事を持ち帰るような激烈な働き方をしていました。

「銀行に就職したのは、世間体が良さそうで、かっこいいな、というくらいの考えでした。入ってみると、ドラマにもなった『半沢直樹』みたいな世界で、ずっと競争させられていて、同期がどんどん篩い落とされていくんですよ。その中で、僕はわけも分からず走っていた、という感じですね」(野見山さん談)

その頃に鍛えられた、お客様に分かりやすく説明するスキルは、現在にも活かされていると言います。

日々の激務の中で、そうした能力が発揮され、なんと年間トップセールスにもなったそうです。

ただ、年間トップセールスの表彰が決まったその翌日、野見山さんの体は思うように動かなくなります。

酷い頭痛がする上に、視野が狭くなり、まともに歩けなくなってしまったのです。

会社を休まざるを得なくなった時、「挫折感というよりも、ほっとした感じのほうが強かった」と語る野見山さん。治療を続ける中で、奥様と将来の事を考えたそうです。

すると、その頃はすでにサーフィンを趣味にしていたこともあって、野見山さんの中で「自然の中で暮らしたい」という思いが強くなっていき、自然の豊かな場所へ移住することを決意します。

そうして2001年。現在の場所で住み始めます。

「再びサラリーマンに戻るという選択肢はなかった」と、彼は当時のことを振り返ってくれました。

そんな野見山さんが東洋医学に出会ったのは、病気の治療のため。

もちろん病院にもかかっていましたが、東洋医学に強く惹かれたのは、クライアントへの向き合い方の違いからだったそうです。

東洋医学の先生は、データよりも野見山さん本人と向き合い、丁寧に耳を傾けてくれたと言います。

その経験から、「こういう世界もあるんだな」と興味を強く持った野見山さんは、自らも東洋医学の勉強を始め、鍼灸師の資格を取得するまでになります。

その後、接骨院でアルバイトとして働くようにもなったそうです。そこで働く中で、野見山さんは「治療とは何か」を考えるようになったことを話してくれました。

「地域の接骨院って、おじいちゃん、おばあちゃんの社交場なんですよね。治療家としては、痛いところを施術をするんですけど、それだけが治療じゃないなと。接骨院に来て人と会うことで、心を満たしているんじゃないかなって。あと、痛みを改善するには施術だけじゃなくて、ちょっと運動したり、減量したりした方がいい場合もありますよね。体とか症状というのは、ホリスティックなものなんだな、という思いがどんどん強くなっていきました」(野見山さん談)

一個の生命体としての自分に立ち返る時間を過ごしてほしい

こうしてホリスティックなアプローチを求めて、野見山さんは食養生やヨガなどを学び、2004年に「断食リトリート」を開業しました。

屋号の「Unplug(アンプラグ)」とは、「プラグを抜く」という意味。家電のプラグをコンセントから抜くように、これまで漫然と続けてきた習慣を止めて、一個の生命体としての自分に立ち返る時間を過ごすことができる。

そんなリトリートの場を作ろうと考えたのです。断食も、人間本来の回復力(レジリエンス)に気づくための、1つのアプローチなのでしょう。

そこには、働き盛りに突如として「Unplug」されたことで、生きる意味を問い直すことができた、元・バリバリの営業マンであった野見山さんだからこその思いが込められているようです。

その後、野見山さんは、セラピストやヨガ実践者の中に、解剖学に苦手意識を持っていたり、参考書の知識に頼って施術や指導を行っている人がいることに気づき、2005年から解剖学のセミナーを開くようになります。

当初は、現在のようなワークショップ方式ではなく、講師から受講生へ、情報を一方通行に伝えるようなスタイルだったそうです。

野見山さんは毎回、台本を練り、受講生に楽しんでもらおうと工夫を重ねていたのですが、ある日、やればやるほど消耗する自分がいることに気づきます。

そこで思い切って取り入れたのが、当時、ヨガなどで盛んに行われ始めた「ワークショップスタイル」でした。

講師がテーマを提供するとともに、場の雰囲気や流れを作り、その中で受講生同士が交流し合う。そんなワークショップというスタイルに、野見山さんは手応えと魅力を感じたそうです。

「従来のセミナースタイルでは、受講生は聞き手で、講師の僕だけが頑張っている状態でした。質問もされたりしますけど、僕のアウトプットが圧倒的に多かった。呼吸に喩えれば、”僕がずっと息を吐いている状態”。それで疲れ果ててしまったんです。そこで取り入れたのが、ワークショップでした。」

「ワークショップでは、講師と受講生のコール&レスポンスという交流があることで、場が活き活きとしていきます。まさに呼吸でいえば、“吸ったり吐いたりを繰り返している状態”。双方向のやり取りである以上、両方が影響を及ぼし合っていて、その中で受講生も僕自身も、ともに育っていく。そんな関係性がすごく楽しいですね」(野見山さん談)

今後の方向性について私が聞くと、

「これまでやってきたことも、まだ半ばという感じがします。本当はもっといろんなものを有機的につなげていきたいと思っています。例えば、畑をもっと活用していきたいですね。畑って、生き物が集う場であるという意味で、体ともよく似ているんですよ」

と、野見山さんは笑顔で答えてくれました。

物事を微視的に見たり(ズームイン)、巨視的に見たり(ズームアウト)を繰り返している内に、1つの価値感に凝り固まらない、融通無碍な視点を身に付けられるはず。

その事に気がついて、穏やかな笑顔で受講生を導こうとしている姿こそ、野見山さんの真骨頂なのかもしれない。今回のインタビューでは、ふとそんなことを考えていました。

たとえば、先ほどの野見山さんの言葉を読んで、「畑と体とどこが似ているの?」と疑問に思う人もいるでしょう。

その疑問から出発して、解剖学に限らず、様々な事例でズームインとズームアウトを繰り返すうちに、「畑と体って似てますね!」と受講生が笑顔で言ってくれる日を、野見山さんは待っているように思えるのです。

解剖学や東洋医学は、そのための教材の1つと言えるのかもしれません。

ただの休暇ではない「リトリート」の在り方に真正面から迫ろうとする、野見山さんの活動の一端を垣間見ることができるインタビューでした。

校長からのメッセージ

長年のワークショップの開催に加え、雑誌への寄稿や書籍の出版などの活動によって、今ではすっかり「解剖学を優しく教えてくれる先生」というイメージが定着している野見山さん。

その一方で、誰もが自分らしくいられる居場所(コミュニティ)を作ることについて、強い関心を持ち、実践を続けてきたことも、とても大切な一面ではないでしょうか。

「最近は、孤独とか分断ってよく言われますけど、コミュニティを作るためのツールとしてのボディワークとか、対話とかってすごく大事だなと思っているんですよ。誰かをプロフェッショナルな技術で癒やす、というのとは違うレベルですよね。身近な人との間であれば、プロフェッショナルな技じゃなくていいわけですから。そういう切り口でボディワークを伝えていくことで、それぞれに生きやすいコミュニティができていくんじゃないかと思います。まだ、僕自身が具体的なイメージを持っていないんですけどね」(野見山さん談)

セラピストの学校では、セラピストにとっての「サードプレイス」、つまり家庭でも職場でもない、第3の居場所を作ることをテーマの1つに掲げています。

この場合は、セラピスト同士が緩く繋がれる場をイメージしているのですが、野見山さんの場合、「体」を共通言語にした、セラピストやヨガ実践者に限らない、より敷居の低いコミュニティをイメージしているように思いました。

もちろん、セラピストやサロンを中心とするコミュニティもそこに含まれていて、例えば地域の接骨院に通う、おじいちゃん、おばあちゃんたちが作るコミュニティにも通じているはずです。

コミュニティ作りにおいて「共通言語」は、基礎的な要素です。それは、日本語を話せるということに留まらず、共通の話題や関心事があること、あるいは「同じ常識」を持っているかでもあります。

自分の仕事の魅力を伝えて、相手に関心を持ってもらうために、業界用語を一般の人にも分かるように言い換えること。

それは、野見山さんが解剖学や東洋医学を題材におこなってきたこととそのまま重なるのではないでしょうか。そして、受講生はグループワークの中で自分の言葉で言い直す練習をしているとも言えます。

実はそれが、それぞれの場においてコミュニティを生み出す一歩にもなっているのかもしれません。

つまり、野見山さんが解剖学や東洋医学の学びの場を作ることは、受講者1人ひとりの人生の充実のためだけではない。社会的な幸福にも繋がっていくのではないか?

そう思わずにはいられませんでした。

家電の電源コードやケーブルがゴチャゴチャに絡まった時の簡単な解決策、それは一度全部抜いてしまうこと。そう「Unplug」です。

すべてを抜いた時に訪れる静寂によって、自分の呼吸や心臓の音に気づくかもしれない。そうしてこそ、やっと気づけるものもあるのかもしれないな。

野見山さんにインタビューする中で、私自身ふとそんなことを想像していました。

●公式HP Bodycuriosity

● ブログ

Dual Life 行き来する暮らし

https://plaza.rakuten.co.jp/yululi/

●東洋医学オンライン講座

https://www.kaibougaku.com/menu/touyouigaku/

●解剖学オンライン講座

https://www.kaibougaku.com/menu/yogaanatomy/

●『感じてわかる! セラピストのための解剖生理 カラダの見かた、読みかた、触りかた』(BAB ジャパン刊)

https://www.amazon.co.jp/dp/4862205100